人的境况 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

简体网页||繁体网页

图书标签: 哲学 汉娜·阿伦特 政治哲学 社会学 社会科学 社科 西方现代哲学 德国现代哲学

喜欢 人的境况 的读者还喜欢

政治的应许 pdf epub mobi txt 电子书 下载

政治的应许 pdf epub mobi txt 电子书 下载 自我与历史的戏剧 pdf epub mobi txt 电子书 下载

自我与历史的戏剧 pdf epub mobi txt 电子书 下载 阿伦特:关键概念 pdf epub mobi txt 电子书 下载

阿伦特:关键概念 pdf epub mobi txt 电子书 下载 现代政治的思想与行动 pdf epub mobi txt 电子书 下载

现代政治的思想与行动 pdf epub mobi txt 电子书 下载 日常生活批判 pdf epub mobi txt 电子书 下载

日常生活批判 pdf epub mobi txt 电子书 下载 诸众的语法 pdf epub mobi txt 电子书 下载

诸众的语法 pdf epub mobi txt 电子书 下载 朋友之间 pdf epub mobi txt 电子书 下载

朋友之间 pdf epub mobi txt 电子书 下载 启迪 pdf epub mobi txt 电子书 下载

启迪 pdf epub mobi txt 电子书 下载 另外于是,或,在超过是其所是之处 pdf epub mobi txt 电子书 下载

另外于是,或,在超过是其所是之处 pdf epub mobi txt 电子书 下载 国家精英 pdf epub mobi txt 电子书 下载

国家精英 pdf epub mobi txt 电子书 下载

点击这里下载

发表于2024-06-18

人的境况 epub 下载 mobi 下载 pdf 下载 txt 电子书 下载 2024

人的境况 epub 下载 mobi 下载 pdf 下载 txt 电子书 下载 2024

人的境况 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

图书描述

在本书中,阿伦特力图表明“积极生活”的三种活动——劳动、工作和行动——的区分是基于人的条件而做出的,她理解的人的“条件”,既不是所谓人的本质属性,也不是康德意义上规定人类经验方式的超验条件,而是人在地球上被给定的那些生存条件:劳动的条件是人们必需维生,工作的条件是人们必需建造一个人造物的世界,行动的条件是人们必需在交往中彰显自己,回答“我是谁”的问题。离开了这些条件,生活就不再是“人”的生活了。在此意义上,人是被条件规定了的存在(conditioned beings)。但他们的活动又创造着自己下一步生存的条件,比如劳动超出家庭和国家界限的全球化发展,和人从宇宙的角度对地球采取行动,都根本上改变了人类未来的生存处境。本书在结构上另一个值得关注之处是“积极生活”(vita activa)与“沉思生活”(vita contemplativa)的二元对照。第一章给出的两种生活的对照,为全书确立了一个隐含的背景框架。实际上,只有在此二元对照下,劳动、工作和行动才可能有效地保持自身,因为与两种生活方式相应的,是古代西方对两个世界的想象:柏拉图的现象世界和理念世界,或基督教的尘世之城和天上之城,前者是变化的、有死灭的,后者是永恒不变的。在那里,制作或工作被当成一切活动的原型,人在制作中模仿神圣世界的创造,现实生活的真实性和荣耀都来自后者,后者才是他渴望回归之所。阿伦特认为这种沉思生活高于积极生活的等级秩序,在传统政治思想中导致了对政治的伤害,因为政治哲学家倾向于以制作模式把行动理解为按照某种真理来统治。但对立之消隐的灾难后果,要在世俗化的现代才清晰地浮现出来。在神圣世界不再被信仰,沉思“被逐出有意义的人类能力行列”之后,制作活动也失去了衡量他的产品真实性的标准,作为人造物的世界越来越相对化,丧失了它得以立足的持久性和稳固性。二元世界观的消失,一方面让现代人丧失了作为生存条件的“世界”,另一方面人被抛回到自身,返回到孤独内心来寻求真实性和确定性的基础。“世界异化”和“向自身的回返”最终以牺牲世界和牺牲行动为代价。虽然在现代早期,人作为制造者获得过短暂的胜利,那时人曾被高举为目的,但“由于现代的世界异化和内省被提升为一种征服自然的无所不能的策略,也就没有哪种能力像制作——主要是建造世界和生产世界之物的能力——一样,丧失得如此之多”(本书第242页)。在最后一章,阿伦特哀悼了技艺人(homo faber)的失落:匠人精神始终预设了一个物的世界,在那里,物质闪耀、语词可听,但在世界塌陷,甚至被还原为生物循环意义上的自然的情况下,最终是劳动动物(animal laborans)取得了全面胜利,而这就是我们已生活于其中的世界。

著者简介

汉娜·阿伦特(1906—1975),德裔美籍犹太人,生于德国汉诺威。曾师从海德格尔和雅斯贝尔斯,在海德堡大学获博士学位。1933年因纳粹上台而流亡海外,于1951年获美国国籍。自1954年开始,阿伦特先后在美国加利福尼亚大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、纽约布鲁克林学院开办讲座;她还担任过芝加哥大学教授、社会研究新学院教授。阿伦特以《极权主义的起源》、《在过去和未来之间》、《论革命》及《人的境况》等著作,为当代政治哲学作出了卓越的贡献,成为20世纪较具原创性和影响力的政治思想家之一。

图书目录

人的境况 pdf epub mobi txt 电子书 下载

用户评价

一个comment 三个小疑问 Arendt anthropologizes Heidegger 提倡human agent的概念 问题是 1. does language proceed deeds or action proceeds speech? 2. Is Arendt’s idea of web of human relationships consistent with Heidegger’s notion of mitsein? 3. 阿伦特的humanism是不是给英美提供了很便利的介入社会主义和共产主义国家内政 斥诉后者无人权的借口?

评分阿伦特从西方哲学的源流上:荷马史诗的精神和苏格拉底一脉的哲学思想中汲取知识,用在了认识“现代性”的问题上。她的解读让人意识到,现代人感到痛苦和困惑的根源,可能在于他们正在过一种希腊先哲曾认为,作为一个人不应该过的生活:为生命的必然性全力奔波,并且不再追求价值意义上“不朽”的生活。接着是人所处的世界:哲学和沉思生活的消失,对科学和数学知识的高度信任,为人类和世界带来了什么。这一部分还有待整理。对阿伦特谈论“宽恕”的部分印象很深。囫囵读过了一遍,还不能说懂。

评分对劳动的解读甚合我心!!

评分读完就能感受到阿伦特那看待事物的冷峻目光了。对人之条件、人之境况进行了精准的知识考古。对比了每一种人的境况的古典结构和现代结构,以及前者向后者更易的具体条件,并阐述更易前与更易之后的问题与后果。 阿伦特的哲学根据很显然是来自于德国存在主义那一条线的,其中有着很深的海德格尔的影子,即在将时间引入了存在论之后,人是有死的动物,也是有时间性的动物。阿伦特言人行动时,人是故事的主人公也是故事的讲述者,但却不是故事的作者,因为人在行动的过程中也在不断遭遇,这个故事的作者并不存在。这很明显传承了海德格尔的哲学思维。 “劳动”一章节,在我看来简直是击中马克思的要害。也解决了我在看《1844年经济学哲学手稿》时所遗留下来的疑惑。 阿伦特怎么能如此博学!

评分读到头大,不自量力成就+1。不论是不是好书,我只能按照阅读感受来打分,我的头真的读大了,又涨又昏。

读后感

在谈行动(action)之前,让我们先从解脱(releasing)这个概念谈起。 阿伦特的学生,《阿伦特为什么重要》的作者杨-布鲁尔在谈宽恕时,引援了《伊利亚特》结尾的片段。在阿喀琉斯杀死赫克托耳,并且侮辱了特洛伊英雄的尸体。当晚,特洛伊王普里阿摩斯潜入希腊联军的营帐,祈求...

评分 评分汉娜·阿伦特怎么看都像个异类;这不仅在于其行文方式或文体风格,同样在于她的思考在哲学史发展脉络中显出的与众不同。 虽然《人的境况》以英文写就,却远离英式写作的经验度量,也非美式的平易近人;它无疑受到了作为母语的德语之影响,但德国哲学严谨周密的论证方式它又是...

评分阿伦特无疑是西方最伟大、最具洞察力的思想家之一。在《人的境况》中她讨论了现代社会的兴起以及与之相伴而生的共同世界的终结和大众的孤独。 阿伦特提出了一个重要的哲学概念“实在性”。“实在性”是由公共世界来保障的,公共世界是一个所有人共同的聚会场所,每个出场的人...

评分《人的境况》读书笔记 一、出处: [美]汉娜·阿伦特《人的境况》,王寅丽译,上海人民出版社2009年1月版 二、《人的境况》研究综述: 《人的境况》是一本具有原创性的,不拘泥于知识条框的全新作品,就阿伦特自己的话来说,就是“她整个学说的序言”。这就要...

人的境况 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024

分享链接

相关图书

为何一切尚未消失? pdf epub mobi txt 电子书 下载

为何一切尚未消失? pdf epub mobi txt 电子书 下载 机器神话(上) pdf epub mobi txt 电子书 下载

机器神话(上) pdf epub mobi txt 电子书 下载 大师说科学与哲学 pdf epub mobi txt 电子书 下载

大师说科学与哲学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 新音乐的哲学(第五版) pdf epub mobi txt 电子书 下载

新音乐的哲学(第五版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 科学的终结(修订版) pdf epub mobi txt 电子书 下载

科学的终结(修订版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 观浪者 pdf epub mobi txt 电子书 下载

观浪者 pdf epub mobi txt 电子书 下载 女性的话语 pdf epub mobi txt 电子书 下载

女性的话语 pdf epub mobi txt 电子书 下载 历史的天使 pdf epub mobi txt 电子书 下载

历史的天使 pdf epub mobi txt 电子书 下载 我們在存在主義咖啡館 pdf epub mobi txt 电子书 下载

我們在存在主義咖啡館 pdf epub mobi txt 电子书 下载 海德格尔与荣格通信集 pdf epub mobi txt 电子书 下载

海德格尔与荣格通信集 pdf epub mobi txt 电子书 下载 形而上学与科学外世界的虚构 pdf epub mobi txt 电子书 下载

形而上学与科学外世界的虚构 pdf epub mobi txt 电子书 下载 论邪恶 pdf epub mobi txt 电子书 下载

论邪恶 pdf epub mobi txt 电子书 下载 哲学的历程 pdf epub mobi txt 电子书 下载

哲学的历程 pdf epub mobi txt 电子书 下载 爱的阶梯 pdf epub mobi txt 电子书 下载

爱的阶梯 pdf epub mobi txt 电子书 下载 哲人的自然与道德 pdf epub mobi txt 电子书 下载

哲人的自然与道德 pdf epub mobi txt 电子书 下载 爱的设计 pdf epub mobi txt 电子书 下载

爱的设计 pdf epub mobi txt 电子书 下载 爱的戏剧 pdf epub mobi txt 电子书 下载

爱的戏剧 pdf epub mobi txt 电子书 下载 身体、不死与神秘主义 pdf epub mobi txt 电子书 下载

身体、不死与神秘主义 pdf epub mobi txt 电子书 下载 裸体 pdf epub mobi txt 电子书 下载

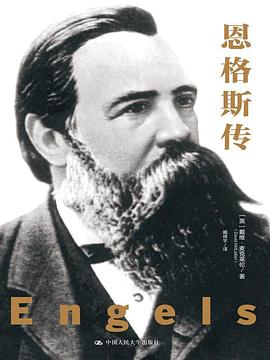

裸体 pdf epub mobi txt 电子书 下载 恩格斯传 pdf epub mobi txt 电子书 下载

恩格斯传 pdf epub mobi txt 电子书 下载